À partir de la trace: l’art comme espace de transformation de l’expérience

Discussion publique dans le cadre de l’exposition 7±2 des résidents de l’atelier Research Praxis Space, dirigé par l’artiste Hanna Zubkova.

Group exhibition 7±2 by the residents of the Research Praxis Space atelier led by artist Hanna Zubkova

Assembly Hall of Fabrika, June 4–18, 2025

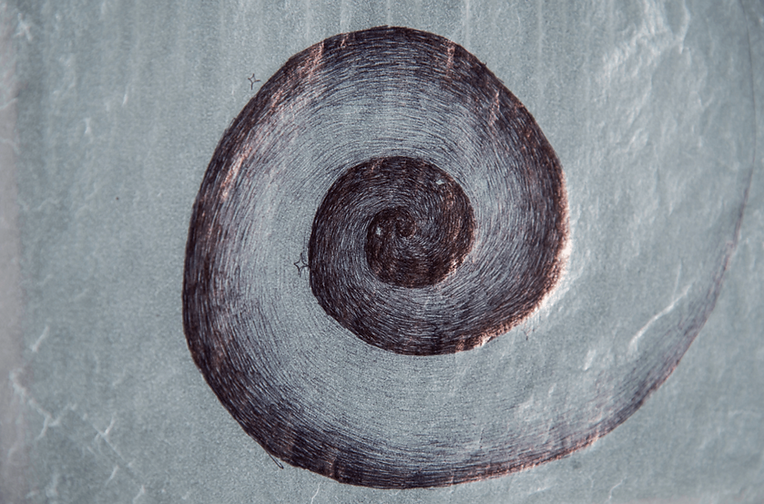

photo Tatyana Sushenkova

Que signifie « faire de la recherche » en art? Comment fonctionnent les mécanismes de transformation—du vécu quotidien de l’artiste vers l’œuvre, de l’œuvre vers le regard, du regard vers la réflexion, et de la réflexion de retour dans la vie quotidienne?

Intervenant·es :

La commissaire Liza Zemskova, les artistes Aruna Radha, Olga Chamchoura, Ioulia Kolganova, Olessia Goumenenko, Oksana Vinogradova, Oksana Timtchenko, Viktoria Vysotskaïa, la philosophe Alexandra Volodina, la critique Anastasia Khaustova

Modération : Hanna Zubkova

Exposition collective « 7±2 »

Résident·es de l’atelier Research Praxis Space, dirigé par l’artiste Hanna Zubkova

Salle d’assemblée du Centre des industries créatives « Fabrika »

4–18 juin 2025

Hanna Zubkova :

Je suis heureuse de vous accueillir à cette rencontre publique organisée dans le cadre de l’exposition Seven Plus or Minus Two, réunissant les résidents de mon atelier Research Praxis Space, ici, dans la salle d’assemblée de Fabrika et en ligne.

Aujourd’hui, je vais d’abord dire quelques mots sur l’atelier, puis esquisser les idées principales de cette rencontre et présenter brièvement l’exposition.

Je passerai ensuite la parole à la commissaire Liza Zemskova et aux artistes participant·es.

Leurs interventions seront suivies de réflexions de la philosophe Alexandra Volodina et de la critique Anastasia Khaustova, que nous remercions chaleureusement pour leur présence.

Group exhibition 7±2 by the residents of the Research Praxis Space atelier led by artist Hanna Zubkova

Assembly Hall of Fabrika, June 4–18, 2025

photo Tatyana Sushenkova

Jannis Kounellis disait qu’il travaillait avec ce qui venait à lui. C’est sans doute le motif central de cet atelier. J’aimerais parler de cette réceptivité. J’envisage la recherche en art non pas comme un chemin linéaire allant d’une idée à un résultat, mais comme un processus où la forme elle-même devient une manière de penser. Ce qui surgit ne se déploie pas toujours selon une logique discursive—le savoir peut apparaître dans le corps, dans la situation ou dans la matérialité.

À cet égard, je reviens à Jacques Rancière. Dans Le Maître ignorant, il repense radicalement la notion même d’autorité dans le savoir, en remettant en question l’idée selon laquelle la connaissance devrait nécessairement venir de quelqu’un qui « sait plus », occupant une position reconnue institutionnellement. Et dans La Politique de l’esthétique, il introduit un concept qui m’est particulièrement cher: la distribution du sensible—la manière dont il est déterminé ce qui peut être perçu, par qui, et sous quelle forme.

C’est fondamental dans le processus artistique, où le savoir n’est pas tant transmis qu’il n’émerge.

Je développe l’atelier Research Praxis Space depuis 2017, de manière autonome et en collaboration avec diverses institutions et lieux en Russie et en Europe: Betonsalon – Centre d’art et de recherche à Paris, l’école de design BBE, l’Institut d’art contemporain Baza, entre autres. Bien que le programme se déroule principalement en ligne, un moment essentiel demeure l’exposition, où s’impose une question: que signifie réellement organiser une rencontre entre une œuvre et son spectateur? Comment cette rencontre peut-elle être perçue—as document, as event, as a mode of knowledge production, as a space of co-presence?

Le processus au sein de l’atelier oscille entre deux pôles: théorie et pratique. Mais je me demande de plus en plus si ces notions peuvent encore être pensées comme des opposés. La théorie peut-elle vraiment être séparée de la pratique, surtout lorsqu’il s’agit de savoirs incorporés, matériels, affectifs—des connaissances qui résistent à l’articulation verbale? Et que signifie « pratique » dans un contexte où tout geste artistique est déjà inscrit dans des systèmes de discours, d’infrastructures et de représentations?

Mon intention est que la dimension théorique ne s’impose pas comme un cadre vertical, mais crée des conditions permettant aux participant·es de situer leurs recherches à l’intersection des disciplines—tissant des nœuds entre philosophie, anthropologie, théorie des médias, critique féministe et culture populaire. Ce qui m’intéresse, ce n’est ni un récit linéaire, ni une vision canonique de l’histoire de l’art, mais la manière dont les idées et les gestes des artistes résonnent entre eux, comment se forment des incisions, des points d’intersection, et dans quel dialogue ils entrent avec les contextes historiques, sociaux, biographiques et politiques—ceux où les œuvres ont été créées et ceux où nous les rencontrons aujourd’hui.

La partie pratique de l’atelier est consacrée à la constitution d’un matériau de recherche. J’invite les participant·es à s’immerger dans leur propre processus, en utilisant des outils souvent empruntés au champ académique mais transformés selon une logique artistique. Cela peut impliquer un travail avec des archives personnelles ou institutionnelles, des enquêtes de terrain, des artefacts, des contextes ou des objets trouvés.

Les pratiques de recherche sont également au cœur de mon propre travail. L’installation False Sun. The Catcher, présentée l’année dernière au Garage Museum, est par exemple née d’une rencontre imprévue avec l’archive personnelle d’un philosophe soviétique. Ce n’était pas un archive destinée à moi, et je ne la cherchais pas. Elle m’est arrivée—et a immédiatement posé la question du « point de départ ». Ce dossier, constitué de documents hétérogènes promis à la disparition après le départ des anciens propriétaires, n’avait rien d’un matériau « prêt à l’emploi ». Ce qui m’intéresse—dans l’atelier comme dans ma pratique—c’est la manière dont une chose apparemment inutile, marginale, oubliée peut devenir l’origine d’une œuvre. Qu’est-ce qui constitue ce champ d’émergence?

La commissaire Liza Zemskova parlera d’ailleurs plus en détail de cette question et d’autres enjeux soulevés par l’exposition 7±2. Pour moi, cette exposition s’est construite comme une réflexion sur ce dont est faite une pratique artistique—sur la manière dont elle naît non pas dans l’isolement, mais dans l’entrelacement avec d’autres œuvres et avec les spectateurs eux-mêmes: leurs sensations, leurs pensées à l’instant de la rencontre, et même les limites définies par leurs propres corps.

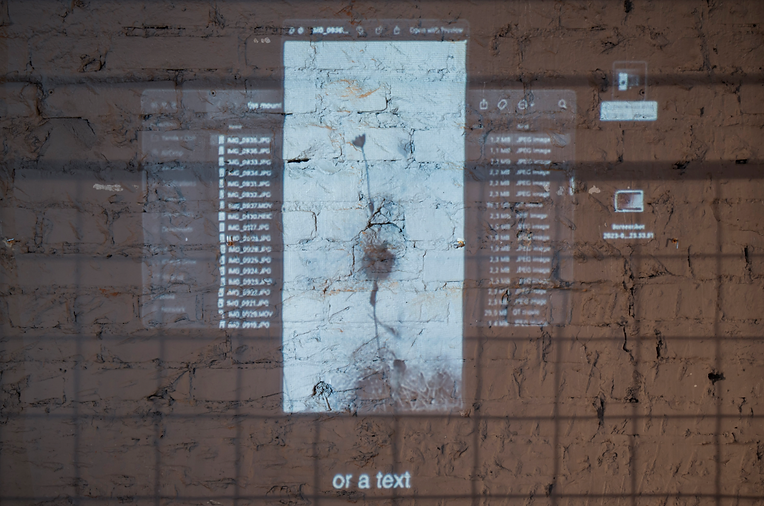

Group exhibition 7±2 by the residents of the Research Praxis Space atelier led by artist Hanna Zubkova

Assembly Hall of Fabrika, June 4–18, 2025

photo Tatyana Sushenkova

Le titre Seven Plus or Minus Two renvoie à un principe cognitif décrivant la capacité de la mémoire à court terme—le nombre d’éléments qu’une personne peut maintenir simultanément dans son esprit, prêts à être mobilisés. Autrement dit, lorsque vous regardez la prochaine œuvre de l’exposition, il se peut que vous n’ayez déjà plus en tête la précédente, ou qu’elle commence à se réfracter à travers la nouvelle, ou encore à se projeter sur elle.

C’est précisément cette question—comment une œuvre émerge de la vie quotidienne de l’artiste, à travers sa réflexion et son processus individuel—que j’aimerais explorer avec vous. Comment, alors, dans l’espace de l’exposition, se produit la rencontre avec l’Autre? Et comment cet Autre, à travers son propre processus et sa propre réflexion, retourne-t-il à la vie quotidienne porteur d’une expérience transformée?

Il s’agit d’une sorte d’arc de transformation que j’ai proposé comme cadre pour notre conversation—mais nous verrons où il nous mènera. Chaque artiste présenté aujourd’hui possède sa propre manière de faire passer l’arrière-plan du quotidien au premier plan de l’œuvre. Richard Serra avait créé une œuvre intitulée Verb List, dans laquelle il rassemblait des verbes exigeant une action sur un objet—rouler, froisser, plier, stocker, courber, raccourcir, etc. Serra voyait cette liste comme une réflexion sur les actions exercées sur le matériau, l’espace et le processus.

Dans le même esprit, nous sommes arrivés à une liste de substantifs—chacun d’eux reflétant un mode particulier de transformation incarné par chaque participant: adaptation, enchevêtrement, reconfiguration, glitch, nomination, regard, contact, montage, présence.

Et maintenant, je voudrais donner la parole à Liza, qui va développer le concept général de l’exposition et la manière dont l’idée de transformation se manifeste dans sa structure.

Liza Zemskova: Merci. Je crois que nous ne parlons pas ici d’une transformation comme d’un événement unique et soudain, mais plutôt comme d’un processus continu qui se déploie à travers des relations—entre les œuvres, entre les artistes, entre les spectateurs et l’espace. En ce sens, l’exposition 7±2 a été conçue comme une expérience: une tentative de créer une situation où ces liens deviennent visibles—non pas figés, mais en mouvement, revenant sur eux-mêmes, et se transformant.

Group exhibition 7±2 by the residents of the Research Praxis Space atelier led by artist Hanna Zubkova

Assembly Hall of Fabrika, June 4–18, 2025

photo Tatyana Sushenkova

«Une expérience de création de récursivité dans les conditions contingentes d’une exposition» — c’est une tentative de considérer les relations entre objets, espace, spectateurs et autres éléments comme un système récursif.

Mais qu’est-ce que cela signifie?

La récursivité désigne un système qui revient sur lui-même afin de définir, comprendre ou reconfigurer ses propres limites. C’est un mouvement circulaire ou spiralé qui ne répète pas simplement ce qui a déjà eu lieu, mais se décale légèrement à chaque itération. Il ne s’agit pas d’une logique linéaire de cause à effet, mais d’un processus continu d’auto-référence et de transformation.

Et surtout, cette récursivité est impossible sans erreurs, défaillances ou accidents — autrement dit, sans ce que les philosophes appellent la contingence. Il était donc important pour moi de ne pas éliminer l’imprévisible, mais au contraire de l’intégrer dans la structure. Comme l’écrit Yuk Hui, c’est précisément la contingence — la possibilité d’une déviation par rapport à ce qui est attendu — qui rend un système vivant et capable d’évolution. Elle ne fait pas obstacle: elle déclenche au contraire de nouveaux boucles de changement, de nouvelles stratégies d’adaptation.

Ici, Hui dialogue avec la notion de «contingence absolue» de Quentin Meillassoux. Pour Meillassoux, la contingence existe comme possibilité abstraite que n’importe quoi puisse advenir. Hui, en revanche, la traite comme un matériau opératoire — quelque chose qui fonctionne à l’intérieur de systèmes capables de transformation. Cette logique devient particulièrement pertinente si l’on considère l’exposition non comme une forme fixe, mais comme une structure processuelle dans laquelle chaque élément — même un bug — peut devenir génératif.

C’est ainsi que je décrirais ce que nous avons essayé de faire ici. Une œuvre peut entrer en interaction avec une autre de manière imprévue — non parce qu’elles étaient alignées à l’avance, mais parce que quelque chose de tiers s’est produit dans l’instant. Ce principe peut s’appliquer non seulement aux systèmes vivants, mais aussi aux systèmes techniques. Les deux types de systèmes agissent récursivement sur eux-mêmes: ils s’affectent, se modifient mutuellement et se reconfigurent en permanence.

La sympoïèse — un terme proposé par Donna Haraway — décrit la co-existence, la co-création et le co-devenir de différentes formes de vie et d’objets au sein d’un même système. C’est un processus où les frontières entre les participants ne sont pas prédéfinies, mais émergent progressivement par influences réciproques. La matière et le savoir n’existent pas séparément ou indépendamment: ils surgissent ensemble, évoluant à travers une interrelation continue. Dans ce cadre, la division rigide entre sujet et objet disparaît: tout est en devenir, chaque élément façonne l’autre et est transformé en retour.

Les œuvres réunies dans l’exposition 7±2 invitent précisément ce type d’interaction — entre elles, avec le spectateur, avec l’espace, ou en elles-mêmes — entre leurs différents composants, qu’il s’agisse d’idées exprimées, de fils narratifs, de protocoles performatifs ou de leur matérialité.

Hanna Zubkova: Vous participez également à l’exposition en tant qu’artiste. Ce qui m’a frappée, c’est que votre œuvre — malgré le sérieux de votre approche curatoriale et vos références philosophiques — constitue, en un sens, un commentaire ironique de votre propre idée.

D’un côté, elle tente de réfléchir à ce qu’est le savoir, à la manière dont nous essayons de le fixer dans des schémas, des structures et des systèmes, et aux limites mêmes de cette fixation. Mais de l’autre, c’est une pièce ironiquement romantique dans laquelle le savoir se disperse littéralement au vent — échouant à former un système stable et révélant plutôt une mutation absurde, une insaisissabilité, une fugacité.

Liza Zemskova: Mon travail, ironiquement intitulé Logos, attire l’attention sur le chaos sous-jacent à une réalité qui ne peut jamais être entièrement saisie par ses manifestations. La magie des rituels scientifiques nous rapproche de cette réalité, sans jamais la toucher véritablement. Il demeure toujours un élément inaccessible — dans l’objet ou dans le sujet — qui garantit le glitch, l’erreur, l’illusion de clarté.

L’installation joue avec les outils de l’observation, de la description et de l’analyse. Le papier calque — matériau délicat et transparent, destiné aux dessins techniques — expose sa propre fragilité, sa présence spectrale, son incapacité à contenir l’information dans des systèmes préétablis, qui s’effondrent au moindre souffle d’air. Les dessins, qui renvoient à des diagrammes et à des graphiques, sont volontairement absurdes — comme si les objets documentés résistaient eux-mêmes à être saisis, glissant et mutant sous nos yeux. C’est un geste de contrôle devenu incontrôlable.

Hanna Zubkova: C’est un peu comme la manière dont vous placez les objets dans l’espace. Liza, si vous me permettez, j’aimerais rappeler l’une de vos œuvres antérieures — Departure to the Moon, par exemple. C’était un cas intéressant où l’artiste assumait aussi une forme de rôle curatorial : le projet faisait partie d’une exposition collective, mais votre œuvre comprenait plusieurs éléments disséminés dans différentes zones du lieu. Ils semblaient se répondre — certaines parties étaient des traces, d’autres des événements — et le spectateur devenait témoin d’un récit, d’une ruine, de quelque chose qui avait eu lieu avant son arrivée. J’ai l’impression que cette expérience influence aussi la manière dont vous sélectionnez et agenciez les objets dans cette exposition.

Liza Zemskova: Que ce soit en tant que curatrice ou en tant qu’artiste, je suis constamment attirée par la création de «scènes», par le déploiement de l’aspect dramatique d’une exposition. J’aimerais aller encore plus loin — en travaillant avec des rythmes d’impression plus imprévisibles et plus subtils, et avec une véritable chorégraphie de l’attention du spectateur. Le processus d’étude des œuvres et de leurs contextes m’enthousiasme profondément. J’ai observé comment mes interprétations apparaissent et se transforment — en retirant couche après couche de sens — comment le modelage de la dynamique physique insuffle de la vie à l’espace et à la temporalité de l’exposition.

Hanna Zubkova: Merci. Je donne maintenant la parole à Aruna Radha — l’une des participantes, qui se trouve actuellement à Londres. Aujourd’hui, je serai son médium et je parlerai en son nom.

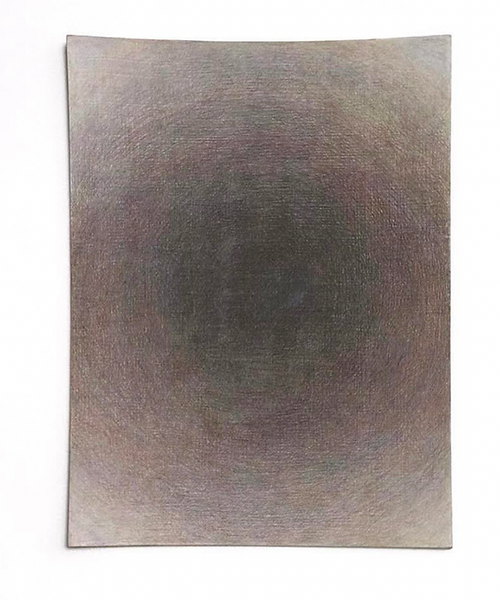

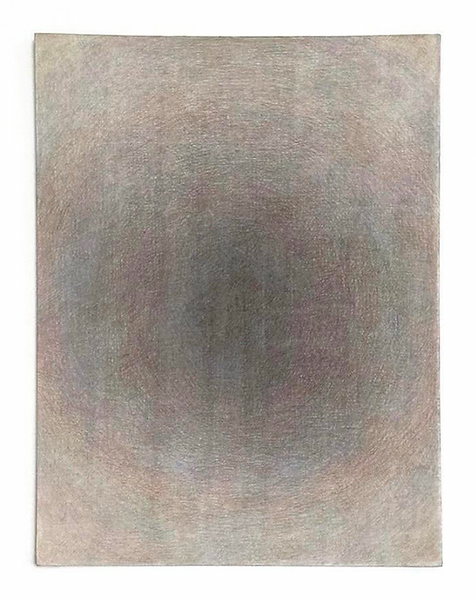

Son travail prolonge une réflexion sur les processus d’adaptation — qu’il s’agisse de l’adaptation des objets les uns aux autres, à leur environnement ou au regard du spectateur. Il s’agit d’une série de dessins où, de loin, l’on distingue des formes grises — peut-être des corps, peut-être des traces sur un corps. Mais en s’approchant, autre chose se produit : l’artiste invite le spectateur à une interaction performative — lui demandant de prendre les feuilles dans ses mains, de toucher, d’examiner. Ce sont des originaux, non pas des copies imprimées. Ce geste tactile fait partie intégrante de l’œuvre : il l’active. Il la transforme progressivement : les dessins peuvent se déformer, s’abîmer, porter des marques. Ils ont été créés dès le départ avec cette contingence en tête — avec une ouverture au hasard et à l’influence de la situation.

Le gris, ici, n’est pas du vide — ce n’est pas une neutralité entendue comme absence. Il résulte d’un mélange de couleurs différentes. Chaque dessin possède sa propre palette. C’est ainsi qu’apparaît une forme qui, au premier regard, peut sembler «neutre», mais qui contient en réalité une multitude de différences — des différences invisibles de loin.

Si l’on s’approche et que l’on commence à examiner l’œuvre, on remarque qu’il ne s’agit pas simplement de la représentation d’un objet — car aucun objet n’est vraiment là. Les formes que nous voyons sont des silhouettes négatives, produites par une action: l’artiste disperse aléatoirement des feuilles de papier, puis en trace patiemment les contours, remplissant l’espace qui les entoure. De ce processus naissent à la fois des zones positives et négatives.

Mais le moment le plus intrigant apparaît lorsque l’on commence réellement à regarder — lorsque l’on s’immerge dans chaque trace, chaque ligne, chaque geste. Cet acte de regard crée une forme d’implication profonde, une absorption dans l’œuvre. Ici, le dessin n’est pas seulement une image; c’est aussi une réflexion sur son propre médium: sur le dessin, sur la couleur grise, sur la neutralité.

Qu’est-ce que la grisaille? Où en sont les frontières? Quelle autonomie possède le «gris» — en tant que code, en tant que matérialité?

Dans sa pratique, Aruna explore à la fois le dessin expérimental et les thèmes qu’il ouvre. Par exemple, elle a créé une série d’objets — des formes convexes et concaves rappelant des bols méditatifs. Leurs surfaces sont également recouvertes de dessins, réalisés avec différentes couleurs qui, superposées, produisent du gris. Par le jeu du volume et des tonalités, ces objets invitent le spectateur à regarder de près, à examiner, à écouter — la matière, la grisaille, le silence.

Et à un moment donné — par un processus presque neurobiologique lié au geste d’inscrire une trace dans l’espace — j’ai ressenti un lien intérieur avec le travail d’Olya Shamshura, Dry Emotions.

Pourquoi neurobiologique? Parce qu’au cœur de cette œuvre se trouve le phénomène du dessin automatique, où l’acte de dessiner devient une forme de décharge incorporée — une nécessité de libérer une tension interne afin de créer de l’espace, dans le corps-esprit, pour des activités routinières, banales, mais «nécessaires». Ces dessins ont été réalisés dans les marges d’agendas quotidiens — entre listes de tâches, plannings de travail et rappels. C’est dans ce mouvement-là, entre les lignes, que surgissent ce qu’Olya appelle les émotions sèches.

Je pense qu’un autre thème important — et complexe — apparaît ici, un thème auquel je réfléchis souvent: comment la production artistique peut être repoussée à la périphérie de ce que l’on appelle la «vraie» vie, surtout lorsque l’on est, par exemple, une femme active, une mère, une personne qui jongle avec plusieurs rôles et obligations. Ce travail me rappelle que l’art — non pas comme projet, mais comme quelque chose de corporel, d’incontrôlable — insiste pour créer son propre espace. Littéralement dans les marges d’un agenda destiné à autre chose, au milieu des courses et des tâches. Comme une forme de résistance à l’oubli et à l’anesthésie intérieure.

Olya Shamshura: En changeant de ville et d’appartement, j’ai remarqué que j’emportais toujours avec moi mes anciens agendas — ceux liés à des périodes précises de ma vie. Après l’un de mes derniers déménagements, ils sont restés posés là, à découvert. Il n’y avait plus de place pour eux dans ma vie actuelle. Mais je n’arrivais pas à m’en débarrasser. J’ai donc décidé de commencer à travailler avec eux.

En les feuilletant à plusieurs reprises, j’ai compris que ma perception des informations qu’ils contenaient avait changé. Les rendez-vous, les appels professionnels, les numéros de téléphone — tout cela avait perdu son importance initiale. Les raisons mêmes pour lesquelles je conservais ces agendas s’étaient complètement effacées. En revanche, les gribouillis dans les marges — issus d’un geste automatique, autrefois perçus comme de simples sous-produits — ont pris une nouvelle signification. En les observant attentivement, en scrutant ces crochets et ces traits, j’ai commencé à me rappeler les émotions que j’éprouvais au moment où je les avais tracés.

Olya Shamshura: J’ai fini par retravailler la plupart de mes agendas — transformant leurs pages écrites en de nouvelles feuilles sur lesquelles j’ai disposé les dessins découpés. Ce qui autrefois constituait le noyau est devenu l’arrière-plan. Ce qui se trouvait relégué dans les marges est passé au premier plan — parce que ces traces portaient l’empreinte d’émotions et d’états traversés.

Mon travail parle de ce que nous choisissons d’emporter avec nous.

Hanna Zubkova: L’une de tes premières œuvres, réalisée en 2021, a d’une certaine manière été ce qui nous a rapprochées — puisque nous venons toutes les deux du Bélarus et avons été profondément marquées par le contexte de 2020. Peut-être pourrais-tu dire quelques mots sur ta pièce (Not) Bearing Pain?

Olya Shamshura: Elle se compose de deux éléments : un lavis représentant une fissure dans une dalle en béton alvéolaire, et une maquette de ma chambre d’enfance. En vérité, je m’identifie à cette dalle fissurée — une dalle qui ne pouvait plus supporter tout ce qui s’est passé depuis 2020.

Hanna Zubkova: Il faut ajouter que la maquette que vous voyez à droite est une réplique exacte de ta chambre d’enfance — dans un immeuble d’habitation typique de l’espace post-soviétique, dont le plan se répète d’un appartement à l’autre et que l’on retrouve sans doute bien au-delà du Bélarus. Cette impression d’impersonnalité — là où l’on s’attendrait à une expérience intime de l’espace intérieur — acquiert ici une singularité nouvelle précisément parce qu’elle est recréée par ta main, par ton ressenti, par ton geste.

Je crois que cela ouvre une réflexion plus large : la tentative de systématiser la mémoire, de la convertir en schémas et de donner une forme lisible à l’expérience, ne conduit pas toujours à une connaissance plus claire. Nous pouvons dire : « voici la mémoire ». Mais peut-être que ce n’est pas cela. Et c’est justement cet écart possible entre le schéma et le vécu, entre l’enregistrement et l’expérience, qui se trouve au cœur du travail Soft Diagram de Yulia Kolganova. Je lui passe maintenant la parole.

Yulia Kolganova: Quelques mots sur le contexte dans lequel Soft Diagram est né. Je travaille à la Skolkovo School depuis treize ans. Quand j’ai commencé, il est vite devenu évident qu’il serait difficile de concilier une pratique artistique avec un travail à temps plein. J’ai donc décidé d’utiliser l’institution elle-même comme un espace d’observation et de pratique — une opportunité d’explorer les zones d’intersection entre le monde du business et celui de l’art.

Avec le temps, j’ai remarqué que le savoir que nous produisons et discutons dans de tels environnements éducatifs est souvent difficile à absorber. Il demande du temps, un travail intérieur. L’approche artistique permet de réduire cette distance, de rendre des idées abstraites plus tangibles. C’est ainsi que m’est venue l’idée d’introduire des outils artistiques dans un contexte professionnel.

Yulia Kolganova: En ce moment, je développe deux projets. Le premier est une résidence éducative où des artistes et des entrepreneurs tentent de créer ensemble une image visuelle — une image qui reflète une pensée partagée. Ce qui m’intéresse, c’est que cela ne soit pas un simple échange de rôles, mais la tentative de construire un langage commun, dans lequel aucune des deux parties ne demeure inchangée.

Le second projet relève davantage d’une pratique artistique classique. J’observe comment, au sein d’un groupe d’apprentissage, un thème commun émerge, puis je le traduis en image. Je cherche dans l’histoire de la peinture un motif qui résonne avec la question discutée, je l’esquisse, je déplace le point de vue, je l’inverse.

En ce qui concerne Soft Scheme, cette œuvre a été créée comme un cadeau d’anniversaire pour l’un des programmes les plus intensifs de l’école. Dans cet environnement pédagogique, les schémas logiques complexes sont omniprésents — ils apparaissent sur les tableaux blancs pour expliquer des principes, puis sont effacés, disparaissent.

L’idée du cadeau était de préserver l’un de ces schémas et de créer un moment de réflexion : que reste-t-il après le schéma ? Que dissimule-t-il ? Qu’est-ce qui se joue derrière le processus éducatif lui-même ?

J’ai littéralement « enfermé » le schéma, rendu impossible son effacement — je l’ai fixé comme un objet. En parallèle, j’ai ajouté une colonne porteuse, enveloppée de peau. Ces deux éléments — le schéma et la peau — appartiennent à des mondes distincts, mais leur rencontre produit une tension entre le savoir abstrait et la présence incarnée.

Le schéma semble flotter dans l’espace, transformé en une structure métallique lourde — et pourtant, le titre contient le mot « soft ». Cette douceur renvoie à la distance entre le schéma et la peau, à la tentative de saisir non seulement la structure elle-même, mais le processus de liaison : ses contradictions, ses vulnérabilités.

Hanna Zubkova : Ce que tu appelles un « schéma souple » m’a semblé, à moi, comme une réponse critique — une relecture de l’approche que tu décris. Une approche fondée sur l’idée que l’on peut tracer clairement l’avenir. Ce diagramme remet en doute cette certitude. Il nous transporte dans un espace où l’on ne sait plus très bien de quel futur il s’agit, si l’on peut vraiment le concevoir, ou s’il perd tout simplement son sens au moment même où il est littéralement « figé dans le métal ».

Hanna Zubkova, If Only I Could Be a Fisherman of Souls, 2019, fragment © Hanna Zubkova

Soustrait au contexte de la planification et du management, le schéma se transforme ici en quelque chose de plus fragile, ouvert, et pas entièrement défini. Il porte en lui une forme d’anxiété, d’incertitude — on ne sait pas vraiment comment interagir avec lui, ni à quoi il renvoie exactement. Là où le schéma propose un fragment de savoir tout en le mettant simultanément en doute, Narcissus Trap, une œuvre d’Olesya Gumenenko, attire l’attention sur la manière dont nous nous percevons à l’intérieur de l’espace d’exposition — comment nous nous réfléchissons, littéralement et métaphoriquement, au sein d’un système que nous ne remarquons pas toujours.

Olesya Gumenenko: Je voudrais commencer par une petite histoire. Lors du vernissage, une amie — artiste — m’a demandé :«Où est ton travail ?»

J’ai répondu :«Il est partout, tout autour, dispersé.»

Un psychanalyste pourrait y voir un désir de perfection, ou l’envie de remplir tout l’espace.

Mon œuvre s’intitule Narcissus Trap. Elle est constituée de miroirs disséminés dans l’espace d’exposition, tissés au milieu des autres projets. Ils n’ont ni cadre, ni centre, ni point de focalisation. Ce ne sont pas des miroirs dans lesquels on peut se regarder confortablement.

Ce sont des pièges.

Un jour, je me suis demandé pourquoi il est si difficile pour une personne de passer devant un miroir sans y jeter un regard. Et que se passe-t-il lorsque l’on disperse de tels pièges entre les œuvres ?

Quand nous regardons dans un miroir, nous nous retrouvons toujours sur une sorte de scène : nous ne faisons pas que nous voir — nous reconnaissons ce que nous voyons. Ce double mouvement — regard et reconnaissance — produit l’illusion d’une totalité. Jacques Lacan l’a décrit dans sa théorie du stade du miroir : l’enfant, apercevant son reflet pour la première fois, éprouve l’euphorie d’une image unifiée — une image qui, en réalité, n’existe pas encore. À partir de ce moment, le sujet est définitivement divisé : il vit dans la recherche constante de cette image idéale, amoureux de son reflet sans jamais pouvoir se confondre entièrement avec lui.

C’est cela, le narcissisme chez Lacan — non pas l’amour de soi, mais la dépendance envers une unité impossible. Narcisse ne souhaite pas être aimé — il souhaite être vu comme un tout.

Olesya Gumenenko :Mon travail propose au spectateur une multitude de miroirs — mais les reflets y sont coupés, fragmentés, s’immisçant dans les fragments et les gestes des autres. Dans cet espace fracturé, l’admiration devient impossible. Je place le spectateur dans une situation où, au moment même où il contemple les œuvres, son attention lui échappe. Ce qui pourrait sembler une occasion de se regarder est aussitôt perturbé — heurté par l’autre. Il ne s’agit pas seulement de l’image du corps, mais aussi de l’image de l’artiste, du spectateur, de l’œuvre elle-même.

À quel moment le regard devient-il un acte d’admiration ? À quel moment l’admiration se transforme-t-elle en aveuglement vis-à-vis d’autrui ?

Hanna Zubkova : Pourrais-tu nous parler de tes autres projets ? L’un d’eux est également présenté ici, et peut-être existe-t-il un lien entre ce que tu montres aujourd’hui et ta pratique plus largement.

Olesya Gumenenko : Je conçois l’art comme un geste — un acte qui ne parle pas forcément, mais qui agit toujours. Ce geste ne consiste pas à exprimer le soi, mais à créer une tension, une situation, une scène — où quelqu’un regarde, quelqu’un est regardé, et personne ne contrôle la direction de ce regard.

En tant qu’artiste, je cherche des manières de maintenir cette tension : entre le désir d’être vu et la peur d’être visible.

Olesya Gumenenko: Narcissus Trap ne porte pas seulement sur les miroirs eux-mêmes, mais sur l’acte même de les disposer dans un espace où le spectateur est forcé de devenir un participant — sans jamais en être le protagoniste. C’est un geste par lequel je refuse l’image centrale afin de souligner l’impossibilité d’une totalité — dans le reflet, dans la perception, et dans la notion même de « soi ».

Hanna Zubkova :Certaines de tes œuvres laissent littéralement des traces sur le corps — des cicatrices — comme dans la performance Counterload, et elles abordent la question des limites, qu’elles soient physiques ou sociales. Dans Narcissus Trap, l’idée du regard périphérique m’a particulièrement marquée. Un regard qui ne se dirige pas droit devant lui, mais qui accroche quelque chose du coin de l’œil. Un regard qui permet au spectateur de se voir « de côté », pour ainsi dire — de commencer à s’observer et à se reconnaître.

Hanna Zubkova: I think this is directly related to the theme of identity—how we look: at ourselves, at others, from the inside and from the outside. And in this context, I’d like to pass the floor to Oksana Timchenko, whose work Mountain seems not quite embedded within the exhibition space, but rather positioned just beyond its boundaries. Maybe you could tell us why that is?

Oksana Timchenko: I create texts, video works, and installations in the genre of autofiction. Taken together, my works form a heterogeneous archive—its fragments are interconnected and can offer different perspectives on the same topic, event, or character. For instance, a text might reconstruct and analyze an event in detail, or examine an image that emerges in the process of artistic practice. Meanwhile, a video essay or installation may be stripped of explicit themes and characters—something I’ve done when working with taboo topics such as HIV or suicide. The image is left open to interpretation by the viewer, and those interpretations may or may not intersect with my own experience.

Oksana Timchenko: Speaking of Mountain, the work presented in this exhibition—it began to take shape when, shortly before the mobilization, I found myself in the mountains of Georgia and stayed there. That period was mostly made up of climbing the mountain and engaging in spontaneous artistic and research practices. The mountain is the only thing visible from my window, and I like to think of it as an object that shielded me—from the global context, from social ties, and even from personal and family history. In this sense, the mountain became a new boundary—one that allowed me to begin constructing a new identity, while my attention shifted toward objects of a different scale.

At the same time, anxiety and imagery associated with war are still present in the work. For instance, the photos of last year’s flowers breaking through the ice are a kind of remake of drone images of battlefields with the remains of soldiers. The footage of dogs, whose play resembles aggressive interaction, expresses my desire to renounce language—because words are imprecise, inadequate, frightening, or distorted by false intonations.

There is also a choreography element. It was born from the thought that, in such a time, I could only trust the mountain, rely solely on it—only it is unshakable. And I wanted to become it. The choreography records my attempt to align, even just with its outline.

But in the end, all of these themes can remain outside the viewer’s interpretation. The work may simply appear romantic and light.

Oksana Timchenko: As for editing—originally I worked with video and told stories in a linear fashion, though I always leaned toward non-narrative approaches. Mountain is my first attempt to bring editing into physical space—to extend the story into a bodily experience. This fragmentary montage, interrupted by chance, by mistakes, by intuitive actions—that’s how I think in general. It would be much harder for me to articulate what I want to say in text.

In montage, the material feels more flexible, more fluid. It also allows me to build a myth in place of lived experience—something that feels more truthful, even in the unstable language of images.

Hanna Zubkova: When Oksana Timchenko and I spoke about her work, what stayed with me was this desire to physically align with the mountain—literally, through bodily gesture and choreography. The mountain becomes a kind of figure of trust—the only thing one can lean on in a moment when words no longer work.

I find it interesting how this attention to space, to the body, to materiality, also resonates in the work of Oksana Vinogradova. Her work too includes a motif of return—to a place, to a landscape.

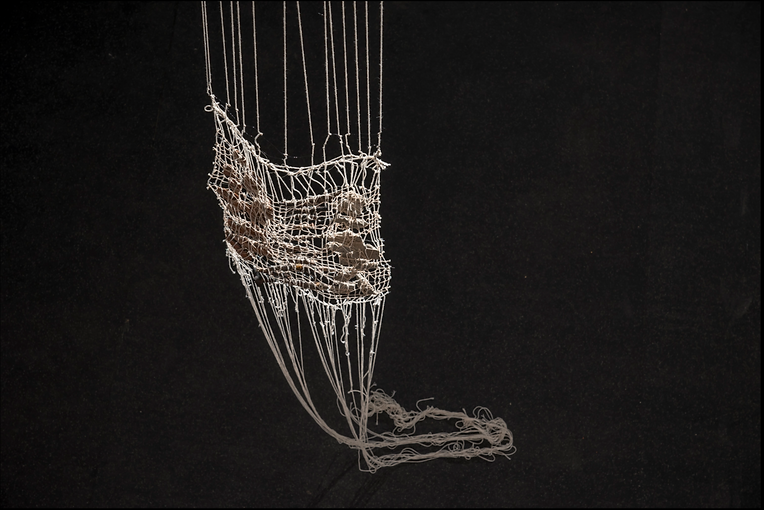

Oksana Vinogradova: My installation in this exhibition, Witnesses and Observers, emerged from a long-term engagement with the area around Lake Lisi in Tbilisi, where I lived for about two years. This landscape became not so much a subject as a material for observation, for recording, for doubt. I treated it as a fragmented field of traces—not immediately obvious, but slowly accumulating: through paths, fragments, and remnants of inhabitation.

I wouldn’t say I initially set out to create a work. It was more a way of practicing attention toward the space I was living in.

Returning again and again, I gradually began collecting fragments and shards: pieces of old slate, charcoal from campfires, nails, tree bark. At some point, all of it seemed to lose both its original function and its ontological distinctions—this used to be a house, that a tree, that a fire. It all collapsed into something singular.

What interested me in these found objects wasn’t their symbolic meaning, but their current state. Instead of striving for wholeness, I focused on stitching, joining, layering. Not resurrection, but the registration of change. In these fragments, there are traces of different types of presence: human, animal, temporal.

The vertical elements in the installation are both construction debris and insect movement patterns in bark. The horizontal connections are what hold the entire structure together—but they also point to the fact that this stability is only relative.

In addition, I recorded the routes of my walks with a GPS tracker. What emerged was a strange kind of drawing—a sort of signature, born out of repeated returns. These lines became the basis for a series of cyanotypes that, in a way, outline the “perimeter” of the entire work.

If we speak more broadly, it’s important for me to work with locality—not in the spirit of local identity or nostalgia, but rather as a process of immersion, of careful observation, of building personal relationships with space. My attention often shifts to details that might seem insignificant: repetitions, mistakes, glitches—the very “small things” that usually go unnoticed. I suppose, for me, this is a way of working with entropy. Not to overcome it, but to somehow meet it.

Hanna Zubkova: Oksana’s work touches on a theme that is central to the entire exhibition: how observation and return begin to form a kind of temporal structure. But a structure that is not fixed—it responds, it’s stitched together from fragile fragments that may seem incompatible. And I find it fascinating how this idea of structure as a situation, as a temporary assemblage, continues to resonate in the work of Vika Vysotskaya.

She lives in Berlin but is joining us online today. I’ll say a few words on her behalf—or perhaps not even me, but the object itself, which is here, at the center of the space.

The work is titled The Foundation of Power. It’s a performative object that appears in different locations and adapts each time to the space it finds itself in. For example, at Elektrozavod, the cube was a different color, mimicking the physical properties and appearance of its surroundings.

The idea is that at a certain moment, a person can step onto the cube. But they can only step down if they find a successor. Before leaving this "position," they must ensure it won’t remain vacant.

Viewers don’t always follow these rules—they do things their own way. And perhaps this is precisely where the question emerges: what is a performative object?

In some versions, Vika uses performers who accompany the process—guiding the score of transitions and designations. She works with performativity and communication, both within the physical exhibition space and beyond it. She recently initiated the project See Our Vision (SOV) in Berlin—a gallery, educational platform, and media space—and we hope that one of the next Research Praxis Space exhibitions will take place there.

What matters to me is that such exchanges continue—no matter what. Thanks to horizontal initiatives, which may not be marked on the major cultural maps, but which are precisely the ones that build meaningful connections: whether it’s my workshop Research Praxis Space, or new initiatives launched by current or former participants and residents. I sincerely hope that we will keep creating things together.

Now I’d like to pass the floor to our guests. Perhaps you’d like to share something that resonated with you, after everything you’ve heard today.

Alexandra Volodina: When Hanna and I discussed in advance how today’s conversation might unfold, we reflected in particular on the idea of translation—translating lived experience into artistic language, personal emotion into artwork, memory and past experience into images, forms, and materials.

A whole chain of associations came to mind, and perhaps one of the first and most persistent—though at first glance, a simple one—was the idea of the archive, which seems to me to run through many of the works presented today. The archive as a central thread in contemporary art and cultural theory.

On one hand, the archive is an attempt to fix reality, to make sense of it, to find schemes, images, or structures through which something can be preserved and transmitted. But on the other hand, an artistic archive is not the same as an archive in the classical sense—library, museum, institutional. The classical archive strives for transparency and order. It assumes that if something has been included in the archive, it must be important. And that which is excluded is deemed accidental, irrelevant. It lays claim to system, completeness, even authority over the material.

An artistic archive, by contrast, may be organized quite differently. It can be more free. It may not claim completeness at all. On the contrary, it may emphasize gaps, ruptures, emotional fluctuations. It can work with what doesn’t fit the framework—with what cannot be systematized. And it is in those cracks between systems, in the effort to express what slips away—that living life remains.

That was the first thread that emerged for me when I began engaging with the exhibition. But when I found myself in the space and listened to all of you, I began thinking more about the translation of environment into artistic form. About translating experience—into image, into emotion, into language, into the visual, into the sensory. And that brought to mind the idea of the trace.

The notion of the trace appears in both philosophy and linguistics—for example, in Jacques Derrida’s Of Grammatology. There, it’s treated as a rather complex structure. A trace is, on one hand, the imprint of something that has already happened—personal, social, historical, or political experiences that have left a mark on our lives. We then try to work with that imprint—to reflect on it, to make sense of it, to transform it.

But on the other hand, a trace is not only what’s left behind—it’s also what is manifesting right now. A trace is at once a remnant, a present event, and an image. Like when we notice that animals have passed through a place—their tracks contain both what has already happened and what we perceive now as movement, as trajectory, as a pattern existing here and now.

I feel that the metaphor of the trace beautifully captures what we’ve been discussing today—because it bridges process and result. It applies, among other things, to the very logic of how the workshop functions: on the one hand, there’s an emphasis on the process, on something still taking shape, still not fully fixed. On the other hand, there are already attempts to translate that experience into an artistic language.

A trace, in this sense, is what the artist leaves in the space between movement and fixation—between the living process and the finished image. And I think that aligns perfectly with the format of the workshop: a collective inquiry in which not only the outcome matters, but also the visibility of the path itself. As a viewer, you may not know all the details, but you feel—something has happened. You see the traces of that process. That becomes an entry point, it sparks interest. And from there, many lines of thought open up—things to reflect on, to discuss, to dive into.

For me personally, even though I participated asynchronously, this experience was very meaningful. I joined in gradually, a little later than others, but still felt included.

I’d also like to briefly mention another thread that emerged for me: the distinction between figure and ground. I started thinking about it when I encountered one of the works, though of course it may be relevant to others as well.

The figure is usually what sits at the center of the image—what draws the eye. The ground is the context in which the figure emerges—what at first glance appears secondary. But in fact, the background speaks no less. It provides the context, the conditions under which the work is created. It absorbs social and cultural codes. And if we look more closely, it becomes clear that the background is not empty space. It’s what supports and shapes the figure—and often reveals more than the central image itself.

The distribution and positioning—of figure and ground, of subject and the environment in which they’re embedded—are never straightforward. And I think the performative project we discussed today brings this tension to the surface. It may be a general idea, but each time we approach it, it unfolds in new ways.

In the case of Vika Vysotskaya’s cube, this inquiry takes shape through the theme of power—even if approached in a playful mode. But it’s precisely through play that something becomes clear: how a simple mechanism of power distribution can pull someone out of the background, out of the environment, and make that person the figure, the center—and then demand that they pass that function on to someone else. I find that a very precise and insightful observation.

This brought to mind the concept of affordance—often discussed in the context of human interaction with objects, especially in design, but also in a broader cultural sense. Affordance refers to the ability of an object or environment to “offer” certain actions—possibilities of use that we recognize based on our own bodily and cognitive capacities. For example, a step “invites” us to climb it—but only if we are upright beings with enough strength to lift ourselves. Or a door handle, which seems to say: “pull,” “turn.”

There are also environments that are saturated with affordances—dense with potential for interaction. I even recalled the phrase dense environment—something that can be read in multiple ways, used in multiple ways. But not every element of an environment is perceived as an affordance. Some are proto-affordances—we don’t yet know how to recognize them.

And in this, I think, lies one of the tasks of art: to reveal in what seemed insignificant, secondary, or background—a possibility. A possibility for new action, new meaning, new ways of seeing. For me, this is one of the central threads running through many of the works presented today.

Thank you again for the opportunity to be part of this shared space—to listen, observe, and think together.

Hanna Zubkova: Thank you so much. I feel that this perspective you’ve offered through the concept of affordance opens up a new dimension—especially in connection with your own work. It would be wonderful to hear a bit more, so we can “reach toward” your themes and feel their context.

Alexandra Volodina: I primarily work with theories of environment and experience—sensitivity—both in a broad philosophical sense and in more applied contexts. I’m particularly interested in embodiment, disability, vulnerability, and different ways of interacting with the world. I explore how new lines of perception, knowledge, and experience emerge—and how art can become a space for those lines to appear. That’s really the core of my current focus.

Hanna Zubkova: In my own educational practice, I also turn to the concepts of figure and ground. For me, they’re a way to explain how artistic thinking operates. It’s connected to reflection and to working with context—often with the documentary aspect.

Perhaps an artwork is inseparable from the story of how it came into being. That story, too, is a form of communication—a kind of affordance: it provides auxiliary possibilities for the viewer to interact with the work.

The works in this exhibition are interesting to me precisely because they combine visual clarity, rigor, and conciseness—with the potential to surface meanings, to make them manifest. And maybe this is where affordance is revealed: as a narrative that accompanies—but also generates—a particular environment, from which the figure of the work can emerge for the Other.

I suppose this is a good moment to transition to our next speaker, and to the broader question of the possibility of communication itself: is it needed? how does it emerge? how can it exist at all?

From what I understood while listening to today’s conversation, this question was being asked from within—how the object, the environment, and the narrative relate to one another, and how a kind of community forms around those relationships.

Anastasia Khaustova: What I want to share is quite spontaneous, but also deeply personal—an observation about what’s unfolding here.

When Hanna and I spoke about the possibility of me joining this conversation, I looked at some of the materials—but quickly realized that research-based practices demand serious, thoughtful engagement, including with the texts. And I have to say with some regret—speaking for myself—that I often don’t have enough time for that, even though I rarely go to exhibitions.

So I allowed myself to simply trust the flow—not to plan everything in advance, but to try to be in the process. To arrive with an open attentiveness, to be present, and to allow something to resonate.

If I had to name what felt most meaningful to me here, I’d say it’s the theme of translation. As someone who works with text, I’m very sensitive to the link between language and artwork. I often return to Salomé Voegelin’s piece Letter: Sonic Fictions, where she writes that literature can be a participant in an artwork—not a description or an interpretation, but a form of co-presence.

There’s a longing to be in immediate, undivided experience with a work of art. Without intermediaries. Without the need to explain, critique, or translate right away. Simply to be with the work—as it is.

And yet, I also understand that the very structure of this event sets up a framework: divisions of roles, hierarchies, and in the center—this cube around which we’re gathered like in front of Kubrick’s black monolith.

What I find interesting is whether it’s possible to step outside those roles. To meet not as artist and critic, curator and viewer—but simply as people sharing a mutual attentiveness, a shared vulnerability before the work.

Perhaps this is precisely the potential of such gatherings—to imagine a mixing, a blending of registers, forms of experience, and expressions. And specifically, a possibility of communication itself: as co-articulation, as translation, as an attempt to establish a different form of connection.

Now I’d like to try to express what particularly moved me in my direct encounter with the exhibition—and especially with Olesya Gumenenko’s work Narcissus Trap.

By the way, I counted eight mirrors—is there another one? I’ll look for it after (laughs). I actually like seeing myself in mirrors.

But here—I experienced a bug. I approached the mirrors… but didn’t see myself.

Instead, I saw reflections of other works, other viewers—but not my own.

And this produced an unexpectedly powerful effect on me.

Because it completely overturned the familiar situation, where I, let’s say, “narcissize” my experience—observe myself in the artwork, track my own perception, monitor how I appear through art. But here, it was different.

It wasn’t me being reflected in the mirror—it was the Other being reflected through my gaze. I became a kind of conduit for looking, not the center of the reflection.

And perhaps this is precisely the recursion that was mentioned at the beginning. And it truly works—physically, conceptually, intuitively.

I deeply value when an artistic experience becomes immediate—when it changes you in real time.

What we see in photographs, presentations, social media—that’s one thing.

But when you stand in front of a work, and it rethreads you—that’s what matters.

What moved me most just now was, I think, a moment of recognition. I realized that I’m surrounded by people I’ve encountered before—at various events, workshops, in college, in another life. And suddenly, all of that collapses into a single event, into a single space. This sense of multiple connections—threads that, for a brief span of time, are gathered into one shared moment—is very powerful. And I think I feel it physically: that even within this specific, performative, singular event, something collective is being lived.

And perhaps what interests me most in art—especially when we talk about art criticism—is its ability to create community.

Yes, the word community has become worn-out, maybe even devalued in places. But I don’t mean a social group—I mean a space of possibility. A platform where you can learn, interact, be.

Without slogans, without grandeur, without “hammers and slaps,” as the saying goes. Just—a space where it’s possible to be together in something shared.

That’s how I’ve always seen art: as a platform for possible modes of engagement with the future.

Which is why I felt especially close to the work Soft Diagram—a piece whose title literally includes the word future. It speaks directly to that.

In the end, this exhibition brought together everything that matters to me: perception, the emergence of the new, the possibility of communication. And what’s most important is that it didn’t happen on the level of language—not in formulations, not in intentions, not in concepts—but on the performative level.

Hanna Zubkova: It’s very moving to hear that things resonated—things we were indeed thinking about—yet seen through your fresh perspective.

One of the seminars in the workshop is titled: The Author Meant Nothing.

Because it’s not about the work necessarily having to express something, or the artist “successfully conveying” a message. No. It’s more like a composition—of directions, intuitions, backgrounds, scattered thoughts and gestures. And these figures—in the broadest sense—come together in space.

Not without the help of the curator.

And in this moment I’ve really seen just how essential that curatorial work is.

Because it’s the curator who starts to form these connections—not on paper, but in space.

It’s subtle and deeply thoughtful work.

Thank you, Liza, for that.

A huge thank you to the artists—for their attentiveness, for their precision, for making what they made. And I don’t want us to forget that this exhibition ultimately grew out of an educational process within the atelier, where participants gradually began to see themselves as independent artists and to relate consciously to what they choose to present.

From my perspective, this exhibition truly became what we hoped it would: a space where you don’t just see artworks, but experience something alongside them. It became an experience, not just a collection of objects.

Thank you so much to our guests, who helped us unfold all of this.

Who helped us hear it from the outside.

That was incredibly valuable.